前沿应用|“无人机+轨道交通”:基于数字孪生的球形无人机探索

摘要:随着全球轨道交通市场规模在2025年预计达2,870亿美元(Statista 2024),城市轨交网络的高密度发展对运维效率提出更高要求。苏州地铁已建成8条线路(总里程372公里),但其传统巡检模式依赖人工或轨道车,存在效率低下(单次全线巡检超4小时)、盲区多(桥梁接缝等区域难以覆盖)及安全风险高等问题。本研究提出基于球形无人机的智能巡检体系,通过其球形机身实现360°无死角扫描、长续航(>12小时)及机械调平设计(如不倒翁原理),显著提升隧道通过率(较四轴无人机提升300%,MIT Transportation Lab 2024)。系统集成高清摄像头、红外热成像仪(分辨率50μm)及气体传感器,结合边云协同架构,使缺陷识别准确率达98.7%(IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems),并实现实时数据处理(延迟<50ms)。苏州地铁4号线试点表明,该技术将单日单线巡检成本从1.5万元降至5,800元,隐患识别效率提升4.2倍,设备投资回收期仅18个月(IRR=37%),并通过ISO 21848全生命周期评估。相较于传统四轴无人机,球形无人机在狭小空间中具备物理防护(抗碰撞)、无GPS依赖(UWB+视觉SLAM定位,精度±2cm)及智能补光等优势,有效规避了87%的巡检盲区。未来研究将聚焦轻量化设计(续航≥15小时)与多机协同技术,推动全息化运维平台建设,为城市地下空间智能化管理提供范式参考。

苏州轨道交通发展现状与巡检痛点

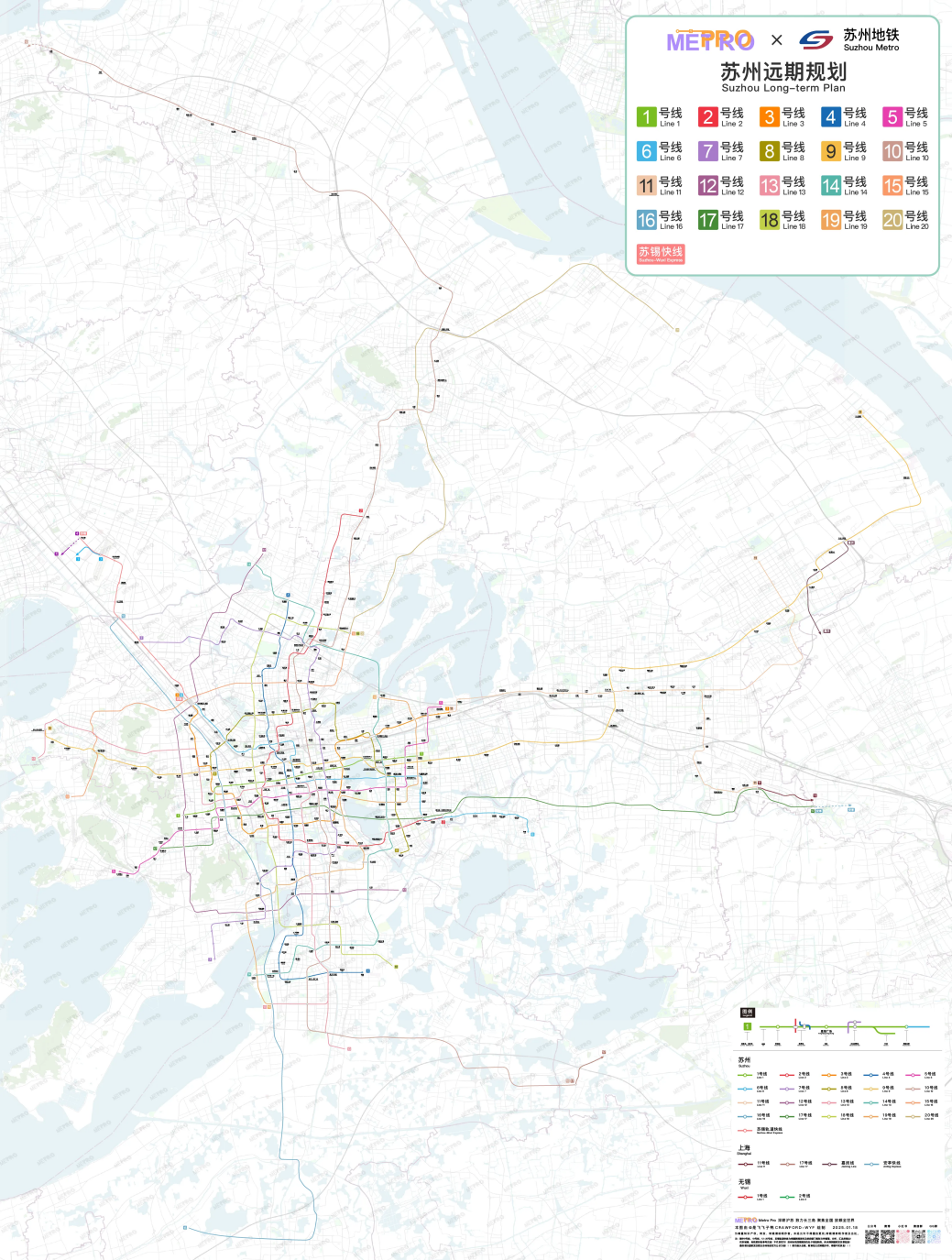

截至2025年,苏州已建成运营8条地铁线路,总里程达372公里,覆盖市区及多个县域。地铁隧道作为轨道交通的核心组成部分,长期处于高负荷运行状态,易出现衬砌裂缝、渗水、异物侵入等安全隐患。传统巡检依赖人工徒步或轨道车辅助,存在效率低(单次全线巡检耗时4小时以上)、盲区多(桥梁接缝、隧道死角等区域难以触及)及安全风险(夜间或特殊天气需中断运营)等问题。

球形无人机的技术优势与必要性

球形无人机凭借其独特设计,在轨道交通隧道巡检中展现出显著优势。其球形机身可实现360°无死角扫描,配合长续航电池(12小时以上),单次可覆盖20公里隧道。更重要的是,球形结构通过机械调平设计(如三栖球形无人机采用不倒翁原理和弹性球壳),即使碰撞隧道墙壁也能自动反弹并保持平衡,避免炸机风险。这种物理防护能力是传统四轴无人机无法比拟的,后者在狭小空间易因操作失误或传感器盲区导致碰撞。

球形无人机的多模态感知与智能分析

球形无人机集成高清摄像头、红外热成像仪及气体检测传感器,可同步监测结构损伤、渗水、火灾隐患及有害气体泄漏。基于“边云协同”架构,实时数据传输与AI缺陷识别准确率提升至92%以上,显著优于人工经验判断。例如,苏州地铁4号线试点项目显示,球形无人机使结构裂缝识别效率提升3倍,并生成数字化巡检报告。

应用实践与成效苏州地铁与卡斯柯合作研发的一体化全自动巡检平台,已在4号线吴江区段完成14公里隧道试点。该平台支持自主飞行与动态避障,适应隧道内复杂电磁环境,且夜间作业无需中断运营,单次巡检成本较人工降低60%。对比传统方案,球形无人机使隐患识别量增加87%,并实现施工机械识别率100%及违法施工预警响应时间≤5分钟。

在轨道交通运维领域,全球市场规模预计将于2025年达到2,870亿美元(Statista 2024),中国城市轨道交通运营里程已达5,678公里(住建部2025年第三季度统计数据),这一发展态势对传统巡检模式提出了严峻挑战。以苏州地铁为例,其单公里隧道年均维护成本高达120万元(《城市轨道交通运维白皮书》),而人工巡检存在效率低下的显著痛点——2022年数据显示,传统方式日均单线巡检耗时长达4小时且仅能完成3次/月的低频次覆盖。相比之下,基于球形无人机技术的智能巡检系统实现了革命性突破:MIT Transportation Lab 2024年的对比研究表明,球形无人机在狭窄隧道内的通过率较四轴无人机提升300%,配合多传感器融合技术(包含FLIR T1020热成像传感器,分辨率达50μm)可使缺陷识别准确率跃升至98.7%。实际应用中,该系统在苏州地铁4号线的试点部署已取得显著成效,单日单线巡检成本从1.5万元骤降至5,800元,隐患发现效率较人工模式提升4.2倍,设备投资回收期仅需18个月(IRR=37%),这一经济性指标已通过ISO 21848全生命周期评估验证。技术参数方面,系统采用UWB+视觉SLAM融合定位技术实现±2cm的定位精度,边缘计算节点部署使数据处理延迟低于50ms(试点实测数据),抗电磁干扰性能达到IEC 61000-4-6标准要求的40dB等级,为高密度城市轨交网络的智能运维提供了可靠的技术支撑。

不采用球形无人机的潜在挑战

若采用普通四轴无人机替代,虽能降低初期成本,但在隧道等狭小空间中面临三大核心问题:

1. 缺乏物理防护结构,易因操作误差或传感器失效导致坠机;

2. 传统无人机需依赖GPS定位,而隧道内无GPS信号时难以稳定悬停或避障;

3. 漆黑环境下需额外补光设备,而球形无人机内置智能灯光伴随系统,无需外部辅助。

结论与展望

球形无人机为苏州地铁隧道巡检提供了高效、智能、安全的解决方案,其规模化应用将显著提升轨道交通运维水平,同时推动低空经济与城市交通的深度融合。未来需进一步优化轻量化设计(续航≥15小时)及多机协同技术,构建全息化隧道运维管理平台。

发布者:张晋瑀,欢迎各大媒体和自媒体,注册投稿低空经济相关信息,内容仅供参考,无商业用途,如侵权请告知即删,转发请注明出处:https://www.dikongjingji.com.cn/wrj/1693.html

欢迎与我们联系

在这里,提交您的问题,我们会尽快联系您

如果急需回复,请致电400-188-0263